欢迎报考赣南师范大学

智能制造与未来能源学院研究生

一、学院简介

智能制造与未来能源学院是赣南师范大学为服务国家创新驱动发展战略与区域产业升级,整合材料科学、化学、电子科学与技术、人工智能等多学科优势资源而设立的创新型工科学院。学院聚焦“新材料、新能源、智能制造”三大战略领域,重点布局光电材料与器件、新能源材料与器件、合金材料与储氢技术、人工智能与精密制造四大研究方向,拥有化学一级学科博士点,电子科学与技术一级学科硕士点,材料与化工、新一代电子信息技术(含量子技术等)、人工智能、计算机技术4个专业硕士点,致力于培养具有智能制造系统思维、未来能源前沿视野、扎实工程实践能力和突出创新精神的新时代卓越工程师与行业领军人才。

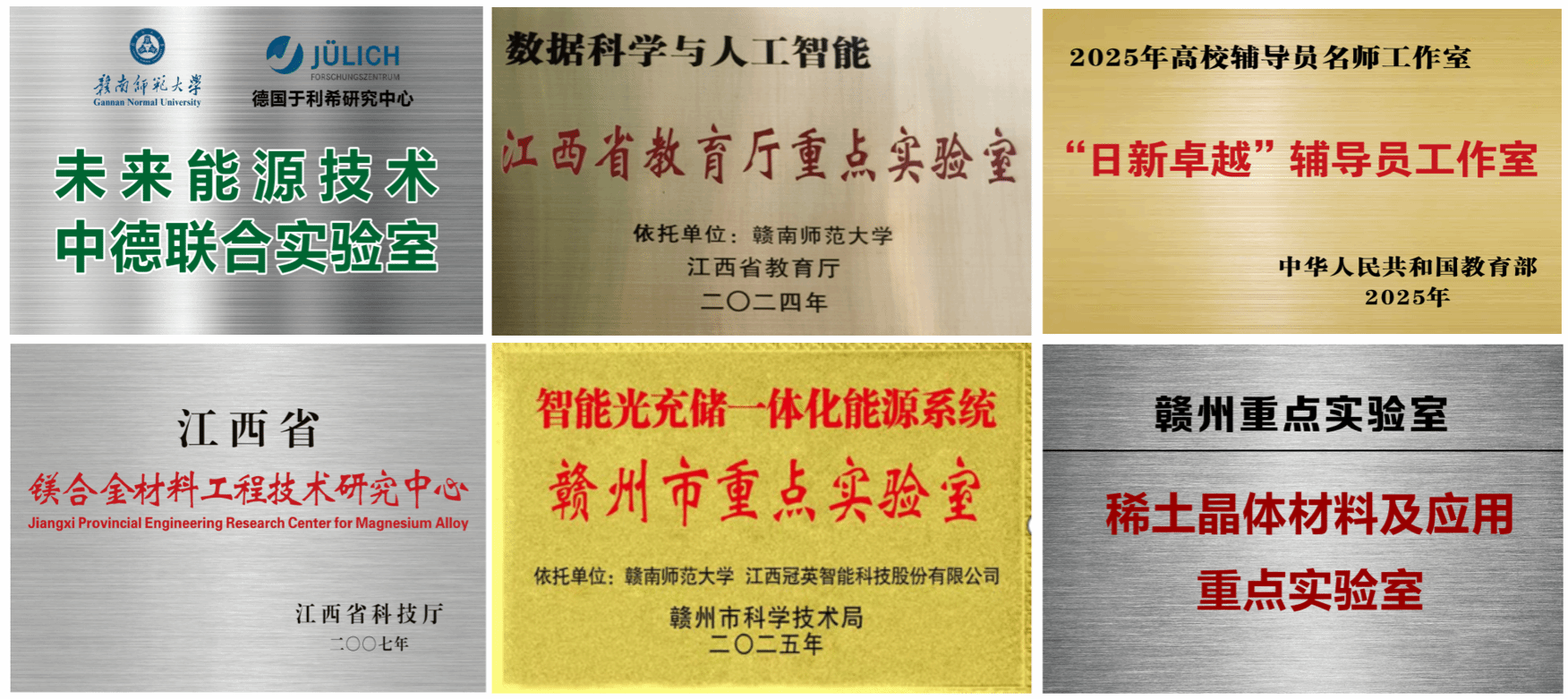

学院拥有一支结构合理、实力雄厚的师资队伍,现有教职工43人(含跨学院双聘教师6人),其中高级职称21人,博士学位教师占比达81%,其中国家高层次人才5人、全国优秀教师1人、江西省赣鄱英才等4人,形成了一支以领军人才为引领、骨干教师为支撑、青年学者为后备的师资梯队。学院科研条件优越,建有江西省镁合金材料工程技术研究中心、江西省数值模拟与仿真技术重点实验室等高水平科研平台,以及4个校企联合实验室。目前,学院正积极寻求与德国于利希中心合作,共同筹建中德未来能源国际联合实验室。学院总面积约5000平方米,设备总值超8000万元,可为研究生培养提供一流的科研和工作环境。

学院科研基础扎实,承担国家自然科学基金、科技部重点研发计划等国家级项目27项,省市级科研项目47项,在Nature Communications、Advanced Materials、ACS Nano、Angewandte Chemie等国际顶级期刊发表高水平论文300余篇,获授权发明专利45项,荣获教育部自然科学二等奖、中国材料学会技术发明一等奖、江西省自然科学一等奖等10项省部级科技奖励。学院创新实施“学术导师-产业导师-企业导师”三导师协同培养机制,构建“基础研究-中试转化-产业应用”全链条育人体系,为新能源、半导体、智能制造等重点行业青睐,为服务区域产业发展提供了坚实的人才支撑。

众智聚能,智创未来。我们诚挚欢迎有志于在智能制造与未来能源领域深耕的优秀学子加入我们,共同探索科技前沿,赋能未来产业!

二、硕士学位点介绍

(一)材料与化工(2024年获批专业硕士点)

培养目标

材料与化工硕士点旨在培养掌握材料设计、制备与表征核心技术,具备扎实化工基础与创新能力的高层次专门人才。聚焦新能源材料、光电功能材料、复合材料及绿色化工等方向,培养学生掌握材料合成工艺、结构性能调控及工程应用能力。毕业生能够在能源、环保、电子信息、智能制造等相关领域从事技术研发、工艺设计和工程管理工作,成为区域新材料产业发展的骨干力量。

培养方向

光电信息材料与器件:面向新型光伏、发光材料与显示技术、光电探测与成像等领域,以材料科学与工程、化学、物理学为基础,融合电子信息学科,重点攻关光电半导体材料、光电转换材料、光电探测与成像材料、光电信息处理与传输核心关键材料,助力光电信息产业升级。

新能源材料与器件:紧扣全球新能源、新材料、节能环保、高端装备制造等国家战略性新兴产业需求,通过材料、物理、化学、电子、器件等多学科交叉,聚焦新能源材料制备、能量存储、器件制造及工程技术,培养在新能源领域具备核心技术能力的专业人才。

高性能金属材料:围绕航空航天、汽车制造、机械工程等领域对高性能金属材料的需求,深耕高性能金属材料的成分设计、制备工艺、组织结构与性能调控研究,致力于开发高强度、高韧性、高耐腐蚀性的优异性能金属材料,推动相关产业高质量发展。

微电子化工:作为化学工程与微电子技术交叉的前沿领域,重点研究PCB集成电路封装中的化学工艺与材料问题,涵盖蚀刻液和刻蚀技术研发、深孔电镀技术、材料表面处理等关键技术,为微电子产业提供技术与人才支撑。

(二)电子科学与技术(2016年获批一级学科硕士点)

培养目标

电子科学与技术硕士点致力于培养具备扎实的微电子、光电子及物理电子学理论基础,系统掌握电子材料、器件与系统设计的专业知识,能够跟踪并引领本领域科技前沿的复合型高端人才。本专业聚焦光电材料与器件、新型半导体技术等研究方向,着力培养学生的科研创新能力与工程实践能力,使其能独立从事电子科学与技术领域的科学研究、技术开发与项目管理。毕业生将成为在半导体、集成电路、新能源、信息显示等战略性新兴产业从事研发与管理工作的核心骨干力量。

培养方向

物理电子学:以光电子学、等离子体电子学、真空电子学及稀土纳米科学为主要学科方向,聚焦大功率半导体、磁性纳米材料、稀土发光材料、新能源材料与器件、光电子材料与器件等研究方向的研究。同时融合电子信息学科,开展半导体材料、光伏功能材料、发光功能材料、光电探测材料等核心材料,开展光电器件与材料方面的研究。

新型半导体材料与器件:作为半导体产业升级的核心驱动力,聚焦新型半导体材料设计、制备及高性能器件集成应用,覆盖光电子、能源电子、功率电子等关键领域。以宽禁带半导体、二维半导体、钙钛矿半导体为研究重点,采用脉冲激光沉积、磁控溅射等先进制备技术,开发发光二极管、光电探测器、太阳能电池、高压功率器件等新型器件。

柔性电子与印刷电子:作为电子技术发展前沿方向,以柔性基板为载体,通过印刷、涂布等低成本制造工艺实现电子器件柔性化、轻量化与大面积集成,广泛应用于可穿戴设备、柔性显示、智能包装等领域。重点研究柔性功能材料、印刷制造工艺及柔性器件集成技术。

(三)新一代电子信息技术(含量子技术等)(2019年获批专业硕士点)

培养目标

面向新一代电子信息技术产业发展需求,致力于培养掌握智能信息处理、集成电路与系统集成等前沿知识与核心技术的高层次专门人才。本专业聚焦人工智能技术、精密制造中的智能控制、新能源材料与器件、机器视觉与感知等研究方向,着力培养学生的复杂工程问题解决能力与系统级创新设计能力,能够独立从事电子信息系统、智能控制单元及专用芯片的设计、开发与优化工作。毕业生将成为在人工智能、高端制造、物联网、消费电子等前沿领域从事技术研发与项目管理的中坚力量。

培养方向

微电子与光电子技术:涵盖新型激光、发光技术、信息通信光电子学、功率半导体器件和功率集成电路、储能材料与能量转换技术、微电子器件、集成电路及可靠性等研究内容。重点围绕开关电源、半导体器件、新能源材料与器件、微波电路与系统和集成电路设计开展研究,在中高频逆变高压电源系统、等离子体放电系统、功率半导体器件、微波集成电路、模拟集成电路的研究和设计领域形成鲜明特色,为微电子与光电子产业提供技术支撑。

智能感知与信息处理:专注于信号检测、信息获取、高速传输、信号处理的理论、方法及其在智能系统中的应用研究,包括多传感器信息融合技术、设备状态在线检测与故障诊断技术、智能信息处理技术等。重点围绕先进传感和检测技术、信息处理与集成展开研究,在新型成像检测技术、雷达成像、高光谱遥感、物联网和智能信息处理平台研发与应用领域形成优势,赋能智能系统升级。

工业自动化与智慧城市:以测控系统与装置关键技术为牵引,研究大数据建模、分析与处理、智能检测技术与复杂系统控制,服务于工业自动化领域。同时,面向智慧城市典型应用,运用视觉导航与智能系统等技术,助力区域经济与社会发展,推动工业与城市智能化转型。

(四)人工智能(2020 年获批专业硕士点)

培养目标

本硕士点致力于培养掌握机器学习、深度学习等核心理论与方法,具备扎实算法基础和系统开发能力的高层次专门人才。课程体系强调理论基础与实践创新的结合,要求熟练掌握主流人工智能开发框架,能够独立设计并实现面向复杂场景的智能系统。培养过程中注重跨学科融合,引导学生将人工智能技术应用于智能制造、能源材料、智慧教育等特定领域,具备发现、分析和解决行业实际问题的能力。毕业生将成为具备创新思维与工程实践能力的高级研发人才,能够在产业与科研机构从事人工智能相关的技术攻关、系统设计与应用研发工作。

培养方向

机器学习与深度学习:作为人工智能学科核心基础领域,重点研究智能算法理论创新与高效实现,包括深度学习模型(如 Transformer、生成式对抗网络)结构设计与优化、小样本学习与迁移学习算法、强化学习在决策系统中的应用、多模态数据融合技术等。该技术可广泛应用于智能推荐系统、计算机视觉检测、自然语言处理等场景。

智能制造与数字孪生:面向工业 4.0 发展需求,聚焦人工智能与制造业深度融合,研究基于数字孪生的生产过程建模与仿真、智能工厂协同优化调度算法、工业机器人视觉导航与柔顺控制、设备故障诊断与预测性维护技术等。

AI + 新材料设计:作为人工智能与材料科学交叉的新兴领域,致力于通过智能算法加速新材料研发进程,研究基于机器学习的材料性能预测模型构建、基于多目标进化算法的高通量材料筛选、结构优化、结构搜索算法、新材料微观结构图像识别与分析等。毕业生主要服务于人工智能、新能源、半导体材料等高新技术企业,从事机器学习算法、图神经网络模型设计、材料设计仿真、实验数据挖掘等工作。

智能教育:聚焦教育数字化转型需求,研究人工智能在教育领域的创新应用,包括个性化学习推荐系统开发、智能答疑与辅导机器人设计、教育大数据分析与学习行为评估、虚拟仿真教学资源构建等。毕业生可在教育科技公司、教育管理部门或高校从事智能教育产品研发、教育数据分析等工作。

(五)计算机技术(2007年获批专业硕士点)

培养目标

本硕士点致力于培养掌握计算机科学与技术领域坚实基础理论和系统专门知识的高层次专门人才。培养过程注重理论基础与实践创新的深度融合,要求学生精通计算复杂性理论、数据结构与算法分析等核心理论,熟练掌握大数据处理、智能优化等关键技术,能够熟练运用主流技术框架及智能算法工具,具备独立解决复杂工程问题与开展系统开发的能力。同时,本专业着重培养学生的跨学科思维和科研创新能力,使其能够在大数据分析、智能优化等领域开展具有理论价值或应用前景的原创性研究。毕业生将成为具备扎实专业素养与创新能力的复合型人才,能够在科研机构、高新技术企业及政府部门等单位从事计算机领域的科学研究、技术开发与系统管理工作。

培养方向

大数据与数据科学:作为计算机学科与统计学、信息科学交叉融合的重要领域,聚焦大数据全生命周期关键技术研究与行业应用,研究内容包括大数据采集与预处理技术、分布式存储与计算架构设计、数据挖掘与知识发现算法(如关联规则挖掘、聚类分析、异常检测)、大数据可视化与智能决策支持系统等。

智能优化算法及应用:作为计算机学科解决复杂工程优化问题的核心领域,重点研究智能优化算法的理论设计、性能分析及在实际场景中的应用,包括进化算法、群智能算法、模拟退火算法的改进与扩展、多目标优化与约束优化理论、智能优化算法在物流调度、工业生产排程、网络资源分配等领域的应用。作为计算机学科解决复杂工程优化问题的核心领域,重点研究智能优化算法的理论设计、性能分析及在实际场景中的应用,包括差分进化算法、群智能算法的改进与扩展、多目标优化与约束优化理论、智能优化算法在物流调度、工业生产排程、矿产资源分配等领域的应用。

竞赛成绩

科研平台

校企联合实验室