太阳能作为最具发展潜力的可再生能源之一,其高效能源转化与利用是推动能源转型的关键。光充电锌离子电池(PRZIBs)因其可将光电转换与电化学储能集成的独特优势,近年来受到广泛关注。但是传统PRZIBs面临光电转换效率(PCE)低的核心挑战,主要受限于光生载流子分离与传输效率不足。近日,我校智能制造与未来能源学院高进伟团队与华南师范大学针对这一问题开展系列研究,在光充电储能器件研究方面取得重要进展。系列研究成果相继发表于国际知名学术期刊《Journal of Energy Chemistry》、《Advanced Science》。研究团队聚焦于光电阴极界面工程设计的核心科学问题,通过创新性的界面调控策略,显著提升光充电锌离子电池的性能。

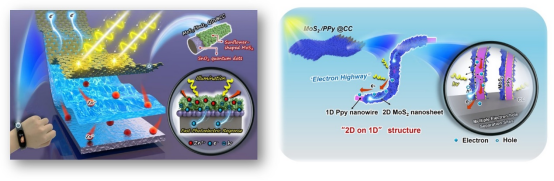

针对PRZIBs中光生载流子分离与传输动力学的深层次挑战,研究团队提出新型“2D on 1D多维电极设计策略,通过将1D-PPy导电网络与2D-MoS2纳米片相结合,构建多维MoS2/PPy光电阴极。这种独特的界面设计利用了1D-PPy框架的高比表面面积实现快速的电子传输,以及2D-MoS2材料丰富的活性位点实现高效光捕获,从而协同提升光吸收与电荷转移。与依赖能带对齐的传统II型半导体异质结不同,MoS2和PPy之间界面通过d-p轨道杂化实现定向载流子迁移,这大大缩短电荷传输距离并改善界面电荷转移动力学。基于这一创新,光电阴极在光照下实现了508 mAh g-1的高效容量,并在0.5 mA cm-2下实现1.3%的高效光电转换效率(PCE),该研究成果发表在《Journal of Energy Chemistry》(IF:13.6 10.1016/j.jechem.2025.07.051)。

另外,受到向日葵花瓣独特捕光结构的启发,研究团队创新性地构建了三维分层光电阴极(MoS2/SnO2 QDs@CC)。该设计通过精确调控SnO2量子点与MoS2纳米片的纳米界面,实现了异质结能带匹配优化与载流子传输通道的协同增强。实验证明,界面工程使光电阴极在光照条件下容量提升至366 mAh g−1(黑暗状态下的容量为190 mAh g-1),在0.5 mA cm−2的电流密度下实现了0.79%的高PCE,较传统二维平面光电阴极有显著提升,该研究成果发表在《Advanced Science》(IF:14.3 DOI: 10.1002/advs.202309555)。

上述系列工作从电极结构设计到界面调控的光电阴极的优化路径,凸显了多维结构设计在光电阴极界面工程的优越性,为发展高效光充电储能器件提供重要理论依据和技术方案。该研究为赣南师范大学赣州市智能光充储一体化能源系统重点实验室重要研究进展,为推动高性能光充储系统提供了重要研究思路。以上论文第一作者均为高进伟教授指导的文鑫洋博士研究生,高进伟教授,陆旭兵教授、钟耀堂博士(华南师范大学)为共同通讯作者。该研究获江西省赣鄱领军人才、国家基金委、赣州市重点实验室等项目支持。